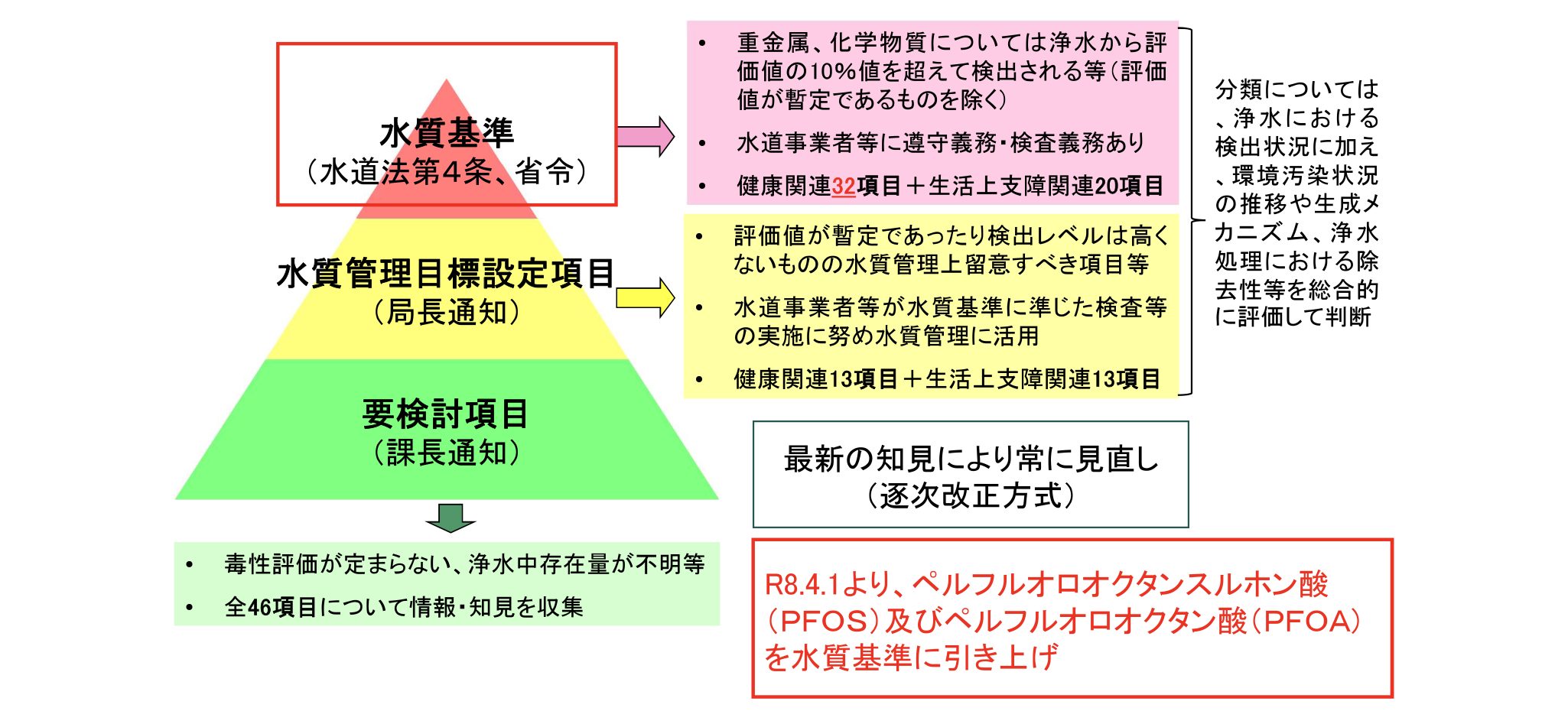

令和8年(2026年)4月1日から、PFOS・PFOAが新たに「水質基準項目」として追加されます。

出典:環境省の公表資料

水道水質管理には、「水質基準項目」「水質管理目標設定項目」「要検討項目」の三つの段階的な区分があります。これまでPFOS・PFOAは「要検討項目」として、最新の知見の集積を踏まえながら検討が進められてきました。

今回の見直しにより、令和8年4月1日からはPFOS・PFOAが「水質基準項目」として位置づけられ、水道事業者等に対して、基準値を遵守するための継続的な水質管理が求められることになります。

PFOS・PFOAはいずれも、PFAS(有機フッ素化合物)と総称される物質群に属する化学物質です。撥水性・撥油性・耐熱性などに優れ、泡消火剤、撥水加工、フライパンのコーティングなど、工業用途から日常生活製品まで幅広く利用されてきました。

一方で、環境中で分解されにくく、生物体内に蓄積しやすい性質を持つことから、水環境や健康への影響が世界的に懸念されています。このため、日本においても水道水におけるPFOS・PFOAの管理を強化する流れが進んできました。

PFOS・PFOAが水質基準項目になることで、水道水に対して遵守すべき基準値が設定されます。水道事業者・簡易水道事業者・専用水道管理者等は、定められた頻度で水質検査を実施し、基準値を超えないように水質を管理することが求められます。

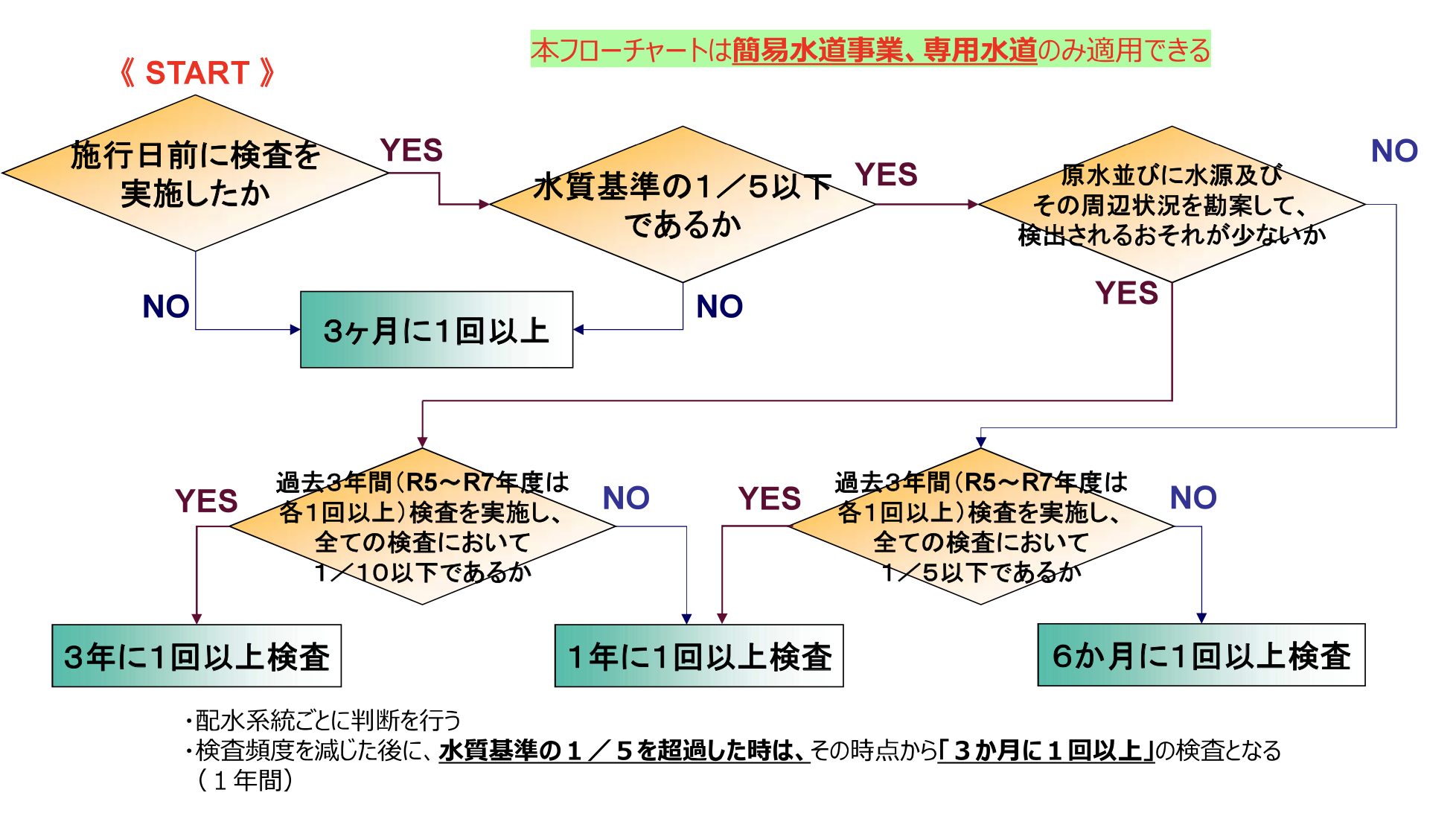

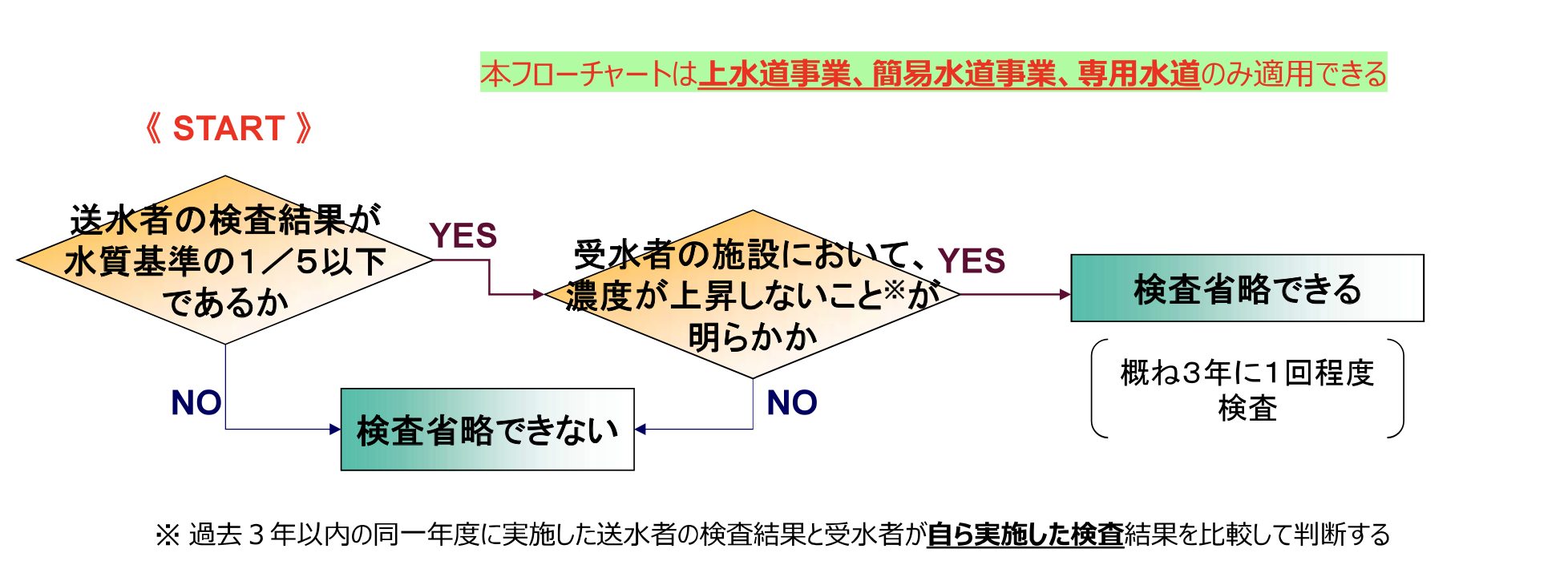

それぞれの事業区分に応じて検査頻度や省略の可否などの取り扱いが一部異なります。

・検査頻度は原則3か月に1回

ただし、以下の場合は検査頻度の減、全量受水の場合の検査省略を検討することができる

| 事業区分 | 検査頻度の減 | 全量受水の場合の検査省略 |

|---|---|---|

| 上水道事業 | できない (令和11年度以降はできる) |

できる |

| 簡易水道事業 注1) | できる 注2) | できる |

| 専用水道 注1) | できる 注2) | できる |

| 水道用水供給事業 | できない (令和11年度以降はできる) |

できない |

注1)全量受水を行っている簡易水道事業および専用水道は、検査頻度減および検査省略をそれぞれ検討し、いずれか一方を適用することができる

注2)施行日前に検査を実施していない場合はできない。ただし、令和9年度以降は、施行日後の検査結果をもとに判断することができる。

出典:環境省の公表資料

- 配水系統ごとに判断を行う

- 複数の送水者から受水する場合は、いずれの検査結果においても水質基準の1/5以下であること

- 省略後に送水者の検査結果において水質基準の1/5を超過した場合は、その時点から「3か月に1回以上」の検査となる(1年間)

下表の方法、対象、頻度により行った場合、検査回数の判断に用いることができる

| 検査時期 | 検査方法 | 検査対象 | 検査頻度 |

|---|---|---|---|

| 施行日前 | 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)別添4 | 給水栓、浄水施設の出口、送水施設、配水施設の水のほか、原水を対象とできる | 規定なし (各年度1回以上実施すれば、「過去3年間」の判断に用いることができる) |

| 「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」(平成24年9月6日付け健水発0906第1号別添、最終改正:平成29年10月18日)に従った評価をして目標に適合したもの | ※上に同じ | ※上に同じ | |

| 施行日後 | 「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号) | 給水栓、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設の水 | 水道法施行規則による |

- 省令施行後においては、施行前と施行後に行った検査の結果を合わせて、検査回数減を判断できる

- 施行日後の原水の検査結果は、検査回数の判断に用いることはできませんが、令和8年度以降、水質管理の観点から年1回の告示方法に準じた検査をお願いしています。

PFOS・PFOAに関する検査基準や検査頻度の判断は、水道の種類や過去の検査状況によって異なります。

不明点や対応にお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。